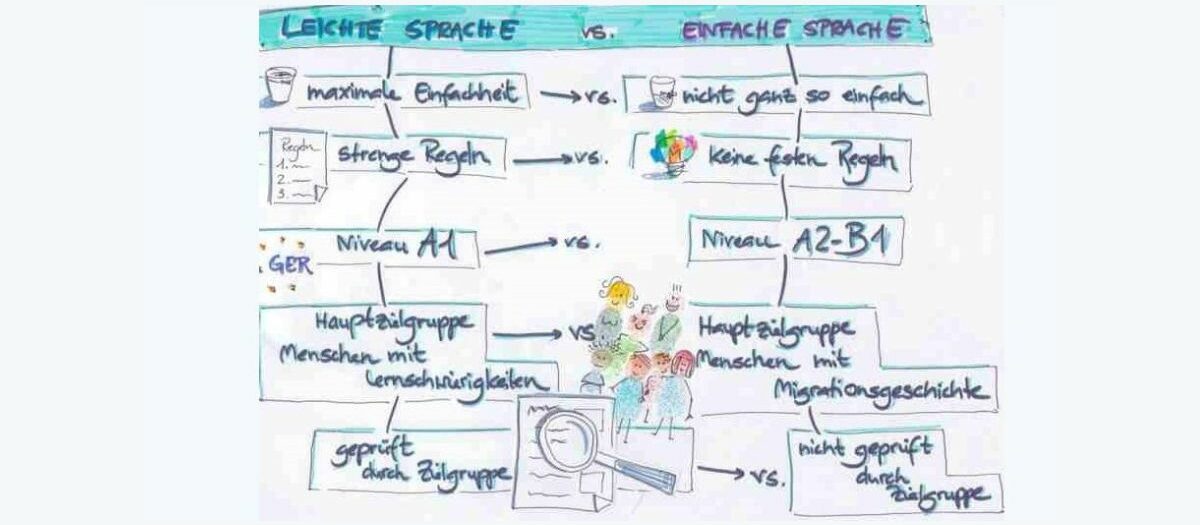

Wer Sprache leicht machen möchte, hat zwei Formen zur Auswahl:

- Leichte Sprache

- Einfache Sprache

Doch was unterscheidet beide?

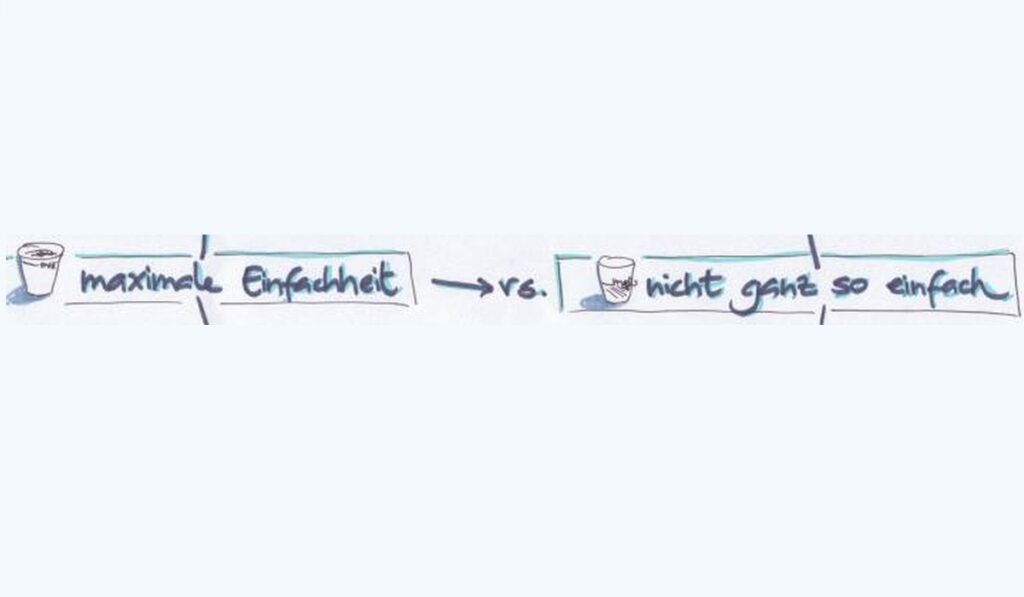

1. Grad der Einfachheit

Kurz gesagt entspricht die Leichte Sprache der maximalmöglichen Vereinfachung. Die nächste Stufe, die ein bisschen weniger leicht ist, bildet dann die Einfache Sprache.

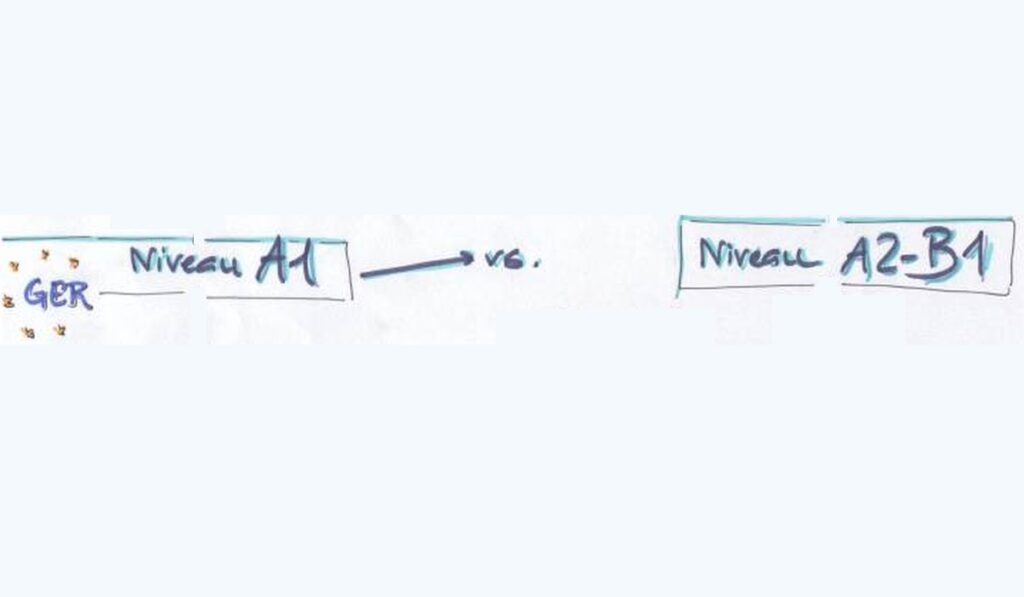

Kompetenzstufen des Spracherwerbs

Anschaulicher gestalten es einige, indem sie den Vergleich zum Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (kurz: GER) ziehen: Leichte Sprache entspräche dem Niveau A1, einfache Sprache hingegen eher A2 bis B1.

Hier ein Auszug aus den Kompetenzen, die Lernende laut GER (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen) beim Fremdsprachenerwerb in den verschiedenen Stufen beherrschen sollten:

A1 – ANFÄNGER

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

A2- GRUNDLEGENDE KENNTNISSE

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

B1 – FORTGESCHRITTENE SPRACHVERWENDUNG

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

Quelle: www.europaeischer-referenzrahmen.de (eigene Hervorhebungen)

Was auffällt: Der GER ist nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich gestaffelt. Wer eine Sprache neu erlernt, kann sich zu Themen des täglichen Lebens austauschen. Es wird nicht erwartet, dass er*sie fachlichen Diskursen folgen kann. Das Ziel von Leichter Sprache ist aber ja gerade, auch komplexe Inhalte für alle zugänglich zu machen. Die Idee der Leichten Sprache ist also: Ich ändere die Form und mache dadurch den Inhalt verständlich.

Mein Eindruck ist: Durch die Einteilung nach dem GER gewinnt das Ganze scheinbar an Professionalität, wirkt exakt und messbar. Aber wirklich trennscharf ist die Differenzierung nicht. Zumal jede*r Übersetzer*in einen eigenen Stil entwickelt und damit auch unterschiedlich „schwer“ zu verstehen ist. So gibt es Texte in Leichter Sprache, die sowohl inhaltlich als auch sprachlich komplexer sind als andere, die unter dem Etikett der einfachen Sprache laufen.

Wer es sich einfach macht, sagt: Die Einteilung ist nicht trennscharf, weil es eben viele schlechte Texte gibt. Das ist zweifellos wahr. Aber auch eine Leichte Sprache, die sich gewisse Freiheiten erlaubt, kann absolut verständlich sein. Weil sie inhaltlich leicht zu erfassen, gut strukturiert oder gestaltet ist. Und vielleicht sogar gerade weil sie sich stilistisch freier und damit flüssiger liest.

Einfluss auf die eigene Schreibe hat sicher auch, welche Art Texte ich sonst so verfasse. Die Einfache Sprache einer Journalistin ist vielleicht komplexer als die Texte von jemandem, der ansonsten Texte in Leichter Sprache schreibt. So kann ich sagen: Ich passe die Komplexität natürlich an die die Bedürfnisse der Auftraggebenden und der jeweiligen Zielgruppe an. Insgesamt sind meine Texte in Einfacher Sprache aber im Vergleich zu anderen eher leicht: Ich erlaube mir ein paar Nebensätze mehr und erkläre nicht ganz so viel, die Schriftgröße ist kleiner und ich verwende nicht unbedingt Bilder. Und das Wichtigste: Ich lasse den Text nicht prüfen (dazu weiter unten mehr). Aber die Sätze bleiben kurz, ich arbeite auch hier viel mit Aufzählungen und formuliere weiterhin möglichst aktiv, positiv und konkret (vermeide also Passiv, Verneinungen und Metaphern). Noch mehr verschwimmen die Grenzen beim Dolmetschen in Leichte Sprache.

Vielleicht ist die fehlende Trennschärfe zwischen Einfacher Sprache und Leichter Sprache ein Grund dafür, dass die Texte bei capito zwar auch in Schwierigkeitsstufen von A1 bis B2 gestaffelt sind, es aber keine Unterscheidung zwischen einfach oder leicht gibt. Stattdessen wird hier von Leicht Lesen gesprochen (capito ist ein österreichisches Franchisesystem, zu dem auch in Deutschland viele Büros gehören).

2. Festes Regelwerk vs. flexible Anpassung

Häufig wird auch gesagt: Leichte Sprache hat Regeln, Einfache Sprache nicht. Dazu sei gesagt, dass in Deutschland die Leichte Sprache gerne über ihre Regeln definiert wird. Das ist verständlich, machen sie es doch scheinbar einfacher, die Qualität der Texte zu überprüfen.

Nach und nach sind verschiedene Regelwerke entstanden, die heute parallel im Umlauf sind. Die wichtigsten sind zwei:

- Leichte Sprache. Ein Ratgeber des Netzwerks Leichte Sprache. Dieses Heft basiert auf den praktischen Erfahrungen der Autor*innen.

- Leichte Sprache. Das Regelbuch von Christiane Maaß (Forschungsstelle Leichte Sprache der Uni Hildesheim). Maaß hat hierfür die bestehenden Regelwerke aus sprachwissenschaftlicher Perspektive unter die Lupe genommen und darauf aufbauend einen eigenen Regelkatalog entwickelt. Auch diese Regeln basieren aber nicht auf empirischer Forschung.

Im Vergleich sind die Hildesheimer Regeln genauer als ihre Vorgänger, damit aber auch strenger. Beim Texten oder Übersetzen sind beide Regelwerke sehr hilfreich. Ich selbst habe meine ersten Schritte im Selbststudium mit dem Arbeitsbuch von Christiane Maaß gemacht, das im Duden-Verlag erschienen ist und auf dem Regelwerk von Christiane Maaß basiert.

Der Vorteil der Hildesheimer Regeln: Ich bekomme konkrete Anweisungen an die Hand, wie ich mit unterschiedlichen grammatischen Strukturen umgehen kann. Mit zunehmender Erfahrung habe ich mich aber immer mehr von diesen starren Regeln gelöst. Ich empfand sie als zu einschränkend. Man kann es mit dem schreiben Lernen vergleichen: Für den Anfang helfen strenge Vorgaben. Mit der Zeit jedoch entwickelt jeder seine eigene, ganz individuelle Schrift.

Es gibt nun Stimmen, die alles, was sich außerhalb der Regelwerke befindet, als keine echte oder gute Leichte Sprache bezeichnen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich denke: Ein Text kann absolut regelkonform und trotzdem inhaltlich schwer verständlich sein. Genauso aber kann ein Text prima funktionieren, obwohl er einfache Nebensätze oder andere regelwidrige Strukturen verwendet.

Zum Beispiel helfen mir die Regeln nur begrenzt bei der Frage, welche Begriffe ich erkläre und welche ich voraussetze. Und noch wichtiger: Sie helfen mir nicht dabei, wie ich sie erkläre. Dass ich mit meiner Meinung nicht ganz allein bin, zeigen die Angemessenheitsfaktoren von Bettina Bock: Sie schlägt vor, die Regeln eher als Faustregeln zu verstehen, da sie allein nicht ausreichten. Stattdessen müsse ich alle Faktoren bedenken, die zu einem Text gehören (Leser*innen, Zweck, Inhalt, Situation und Autor*in/Auftraggeber*in).

Regelwerk für Einfache Sprache?

Einige möchten auch die Einfache Sprache klarer mithilfe von Regeln eingrenzen. So beschäftigt sich der DIN-Arbeitskreis 8581-1 seit 2020 mit der Erarbeitung von Grundsätzen und Leitlinien für die Einfache Sprache. Wie bei so Vielem in diesem Bereich gilt eben auch hier: Die Dinge entwickeln sich stetig weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

3. Zielgruppen

Leichte Sprache richtet sich in der Regel an Menschen mit Lernschwierigkeiten, Einfache Sprache hat eine breitere Zielgruppe. Ist sie explizit genannt, richten sich die Texte oft an Menschen mit Migrationsgeschichte.

In der Praxis ist auch die grobe Unterscheidung nach Zielgruppen nicht immer eindeutig. Viele Texte in Leichter Sprache richten sich zum Beispiel an Menschen mit Migrationsgeschichte. Daneben dürfen wir den Aspekt der Intersektionalität nicht vergessen. Texte können sich zum Beispiel an ältere Menschen mit Lernschwierigkeiten oder solche mit Migrationsgeschichte richten.

4. Inhaltliche oder nur sprachliche Reduktion

Bei der Übertragung in Leichte Sprache muss meistens der Inhalt komprimiert werden. Denn Leichte Sprache hat ein Hauptdilemma: Weil ich viel mehr erklären muss, weil ich Unausgesprochenes explizit machen muss, weil die Schrift und der Zeilenabstand größer sind, wird die Übertragung deutlich länger. Gleichzeitig habe ich aber eine Leserschaft, deren Lesekompetenz gering ist. Das zwingt mich dazu, mich inhaltlich zu begrenzen.

Die Frage ist, ob das auf die Einfache Sprache in abgeschwächter Weise nicht auch zutrifft bzw. zutreffen kann. Denn: Das Lesen wird hier vielleicht nicht durch eine kognitive Beeinträchtigung erschwert. Aber auch die Zielgruppen der Einfachen Sprache strengt Lesen mehr an als geübte Leser*innen, die in ihrer Herkunftssprache lesen.

5. Definition in Abgrenzung

Sehr einfach macht sich die Unterscheidung die Lebenshilfe Berlin in einer Broschüre über Jugendschutz:

Was ist leichte/einfache Sprache?

Leichte Sprache folgt einem strengen Regelwerk. Die Übersetzung bestehender Seiten erfolgt daher zumeist durch Dienstleister. Leichte Sprache bedeutet zum Beispiel: einfache Worte, kurze Sätze und Bilder, die helfen, Texte zu verstehen. Texte werden so vereinfacht, sodass auch Menschen mit einer geringen Lesekompetenz sie lesen können. Vor der Veröffentlichung werden die Texten von Menschen mit Behinderung auf ihre Verständlichkeit überprüft. Leichte Sprache ist für Menschen mit geringer Lesekompetenz ein Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe.

Einfache Sprache entspricht nicht Leichter Sprache. Das Verfassen von Texten in einfacher Sprache ist deutlich weniger aufwändig. So werden beispielsweise komplizierte Sachverhalte einfach erklärt.

Einfache Sprache ist hiernach also alles, was nicht Leichte Sprache ist. Dieses klare Plädoyer für die Leichte Sprache ist bei einem Heft der Lebenshilfe nicht verwunderlich. Schließlich resultiert die Leichte Sprache aus dem langen und unermüdlichen Einsatz von Menschen mit Lernschwierigkeiten und ihren Interessensvertretungen – wozu auch die Lebenshilfe gehört.

6. Von Zielgruppe überprüft oder nicht

Für die Interessensvertreter*innen von Menschen mit Lernschwierigkeiten ist der wichtigste Unterschied zwischen beiden Varianten: Bei der Leichten Sprache haben Menschen mit Lernschwierigkeiten am Entstehungsprozess der Texte teil, und zwar als sogenannte Prüfer*innen für Leichte Sprache.

Ausführliche Infos zur Prüfpraxis findest du in meinem Buch Das Prüfen auf dem Prüfstand, das 2022 im Verlag Frank & Timme erschienen ist.

Bei der Einfachen Sprache erfolgt üblicherweise keine Zielgruppenprüfung, was sicher eher pragmatische als logische Gründe hat.

7. Rechtsanspruch ja oder nein

Oft wird als unterscheidendes Merkmal auch genannt, dass die Leichte Sprache mittlerweile rechtlich verankert ist, die Einfache Sprache hingegen nicht.

BITV 2.0: Leichte Sprache im Internet

So verpflichtet die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) in § 4 Bundesbehörden dazu, gewisse Grundinformationen auch in Leichter Sprache anzubieten:

- Informationen zu den wesentlichen Inhalten der Internetseite

- Hinweise zur Navigation auf der Internetseite

- Die wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit

- Hinweis auf ggf. weitere Informationen in Leichter Sprache.

In der Praxis heißt das: Ministerien und immer mehr Verwaltungen ergänzen ihr Internetangebot um eine Seite in Leichter Sprache, auf der knapp die Institution, die Inhalte der Website sowie die Navigation auf den restlichen, in Standardsprache verfassten Unterseiten erklärt werden. Die Inhalte selbst werden aber nicht vereinfacht. Das ist, wie es eine Kollegin einmal ausgedrückt hat, wie ein Blick aufs Buffet, von dem ich dann aber nicht essen darf.

Inhaltlich sind die Vorgaben der Verordnung leider eher schädlich, führen sie doch dazu, dass viel Geld an der falschen Stelle ausgegeben wird. Die Verordnung hat aber sicher dazu beigetragen, in der Gesellschaft das Bewusstsein für mehr verständliche Sprache zu steigern.

Wenn du mehr Infos zu den Tücken der BITV 2.0 lesen möchtest, empfehle ich diesen Blogbeitrag von meiner Übersetzungskollegin Bettina Mikhail.

BGG: Verständliche Behördenkommunikation

Seit 2018 heißt es im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG):

(1) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 sollen mit Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen in einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren. Auf Verlangen sollen sie ihnen insbesondere Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in einfacher und verständlicher Weise erläutern.

(2) Ist die Erläuterung nach Absatz 1 nicht ausreichend, sollen Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 auf Verlangen Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen Bescheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche Verträge und Vordrucke in Leichter Sprache erläutern.

(3) Kosten für Erläuterungen im notwendigen Umfang nach Absatz 1 oder 2 sind von dem zuständigen Träger öffentlicher Gewalt nach Absatz 1 zu tragen. Der notwendige Umfang bestimmt sich nach dem individuellen Bedarf der Berechtigten.

(4) Träger öffentlicher Gewalt im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 1 sollen Informationen vermehrt in Leichter Sprache bereitstellen. Die Bundesregierung wirkt darauf hin, dass die in Satz 1 genannten Träger öffentlicher Gewalt die Leichte Sprache stärker einsetzen und ihre Kompetenzen für das Verfassen von Texten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden.

Quelle: § 11 Behindertengleichstellungsgesetz

Die Novellierung von § 11 ist ein Meilenstein für die Leichte Sprache – auch, wenn dies natürlich nicht mit einem Empowerment einhergeht. Sprich: Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit seelischen Behinderungen, wie es im Gesetz heißt, müssen den formulierten Anspruch auf verständliche Informationen bzw. Leichte Sprache auch einfordern.

Aber zurück zum Unterschied zwischen Leichter Sprache und Einfacher Sprache: Im Gesetz erwähnt wird die Leichte und nicht die Einfache Sprache.

Fazit

Leichte Sprache, Einfache Sprache – beim genaueren Hinsehen ist die Eingrenzung komplexer als gedacht. Oder legen wir uns selbst Steine in den Weg mit unserem Bemühen, Dinge zu trennen und zu etikettieren, die gar nicht so verschieden sind?